点击排行

巴图与契丹小字研究

【求索】

作者:郑毅(辽宁社会科学院历史研究所副研究员);牟岱(辽宁社会科学院副院长、研究员)

·学人小传·

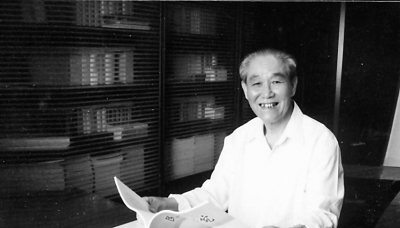

巴图,笔名即实,1927年生,蒙古族,辽宁社会科学院历史研究员,1946年参加工作,1978年开始在辽宁社会科学院从事学术研究,长期承担契丹文字研究课题。1980年任辽宁社会科学院历史所副所长。曾任辽宁省蒙古语文学会理事长、中国民族古文字研究会名誉理事。巴图先生从事学术研究以来一直专注于契丹小字兼及契丹大字破解研究工作,至1987年离休前以笔名(即实)共在《民族研究》《社会科学辑刊》等学术期刊发表论文30余篇。围绕契丹文字研究,先后出版了学术著作《谜林问径》(46万字)和《谜田耕耘》(96万字)等。

谜林

93岁的巴图研究员是毕生致力于契丹小字研究的著名学者之一。

1978年,巴图先生调入辽宁社会科学院,此后即埋头从事契丹文字研究工作,至今已过去了40年。

巴图先生认为,“研究契丹文字要义在于复活契丹文字,进而复活契丹语言,给辽、金、宋史的研究提供原始的第一手资料,进而得成新的业绩,为我国的历史文化发光发热,为我国的现实建设添砖加瓦。”

40年间,巴图先生不顾当年艰苦岁月中科研条件的简陋,毅然放弃了离休后的闲暇和轻松,以年迈之躯,继续一往无前、笔耕不辍、知难而进、勇于攀登。

巴图先生曾经这样回顾自己的学术生涯——

“世事总有难以逆料者。即使在梦境里,我也未曾踏入过文字‘谜林’,然而却在活生生的实践中走进了‘谜林’。说来有趣,当我应邀承担研究课题时,甚至尚未见过契丹文字。可是,竟未知难而退。越难越想试试,克服困难,取得成功,是人生不易多有的特殊的乐趣。我从来不会说什么豪情壮语,当时只说过:‘很可能耗费三十年一无所获。’也许只能插几个路标,上写‘此路不通’。从辩证法的观点说,这对后来者也算是一种贡献,他们可以少走弯路,少去碰壁。”

正是凭借这种埋头研究、甘于坐冷板凳的执着精神,巴图先生在契丹小字研究领域取得了许多重大突破,发表了大量重要的学术成果。至1987年离休前,他以笔名(即实)在《民族研究》《中国钱币》《社会科学辑刊》等学术期刊上发表论文30余篇。

20世纪80年代初,契丹语言学界只能解读契丹小字墓志的词语。1983年,巴图先生向全国民族古文字学术讨论会提交了两篇论文,撰文论述解读了契丹小字当时所见序数词与所能解的亲属称谓。这在当时实属开创性发现。

依据这个发现,契丹小字墓志的基本脉络梳理出来了。比如,《纠邻墓志释读》一篇就是完整的显示例证。这篇文章理出了《纠邻墓志》的墓志名称、墓主世家、历任官职、主要事迹等大框架,世家之中细列先人、兄弟、姊妹、妻子、姻亲;官历之中列职官、封爵、殊荣;事迹之中列边防得力、镇压李杨、平定内乱、讨伐阻卜等。

契丹小字“宝坻官”铜镜拓本。

新解

1996年,汇集了巴图先生20余年研究成果的《谜林问径》出版。该书的大部分内容完成于1985年之前,之后巴图先生除了研究《纠邻墓志》之外,还对以前的解读作了相应的补充修正。

巴图先生的补充工作分为两个方面:一是增加新的解读内容;二是增加与《辽史》对比考核的分量。修正工作也分为两种情形:一是原来解读失误的,或释义不准,或拟音不当,巴图先生根据新的研究成果,能修正则修正,该删除便删除;二是所据抄本有误,原字失形者,巴图先生据志石或拓片加以更正,重新释读。并据此修正了他本人从前持有的一些学术观点。

从整体上看,《谜林问径》一书,在半个多世纪以来中外契丹学者取得成果的基础之上,对于解读契丹小字,在深度与广度上都获得了长足进展,取得重大成果。

《谜林问径》共拟读契丹小字177个,译解1200词。其中,巴图先生对契丹小字的研究,创立了带有个人特色的新观点、新方法——

一、“造字多法说”。据宋朝对于契丹文字的记载,有“以隶书之半增损之”而造契丹字的说法。《谜林问径》则更进一步,在解读总表中,提出了转制增益、转制改形、转制组合、削损改形、截取改形、移植草体、截取、改形、组合、转制、削损、移植、重叠等造字法,大大丰富了人们对契丹文字结构内涵的认识。

二、“准音节字说”。契丹语属蒙古语族一脉,以复音节词为主,少有单音节词。但契丹小字的许多原字却有独立成词的现象。因此,这些原字有些必读为复音节,可以界定为准表音字、准音节字。只有科学的界定,才能正确地拟读字音与语词,才能正确地解释词义。

如《辽史》《金史》有“阿钵”一词,是人名,其实是称谓,小字写作玍,须读[apu],是复音节字,若视为拼音文字,将不能拟读,更不能说明。契丹小字依汉字创制,汉字一字一个音节,却无读辅音之字。据此可以暗示,契丹小字的原字,不大可能读为辅音音素。因此,《谜林问径》中绝少有读为辅音音素之字,避免了或缺节首辅音、或少节尾辅音的失误。

三、“天干五色说”。《辽史》已经显示契丹以干支法纪年。契丹小字资料中的天干,凡已见者,学界均已识解。结果发现,甲乙共用一语表记,庚辛词形互相一致。这就表明,契丹人已经将天干十数合并为五使用了。由此,契丹语言学界曾有以“五行代天干”之说流行。后来,学界拟读了相当一部分字音,甲乙丙三词之音已经大致了解,但因不知契丹语,仍然不能解说词义。所以,“天干五行说”依然是学界主流。

而经过多年研究,巴图先生发现蒙古语、满语均以五色及其副色表示十干,即以蓝色表示甲,以若蓝表示乙,以此类推。也就是说,蒙古语、满语各用一词表示天干,各司其职。在此基础上,他提出了“五色配十二兽纪年”之说,通过对契丹语丙、壬癸、已、甲乙、庚辛等字的严密论证,得出在契丹语中,甲乙为蓝、丙丁为红、戊已为黄、庚辛为白,壬癸为黑的最终结论,证明了契丹确以五色表记天干,从而否定了主流的“天干五行说”。

四、“年号两词说”。辽金年号,史载皆由两字构成,与此相应,契丹小字所书年号也是全由两词构成。然而,在这些明显的文字资料面前,学者之间却产生了歧义。一些学者视年号为一词,而将年号之第一词全部排除,只将年号之第二词当作年号整体,也就是将契丹小字所书年号之后一半译为汉语两字,被称为“年号单词说”。

巴图先生却对此提出疑问,指出其说存在种种不足,例如,年号为两词,不论汉文还是契丹文都由两词构成,为此,人为削去契丹文前一半,缺乏明显的理由,且契丹文、汉语所书年号各由两词构成才能说是互译关系,若削去契丹文的前半,则难说是互译关系。

另一方面,学界也有时取一词,或时取两词而译成两字者,这可称之为“亦此亦彼说”。这种见解表现为,既视年号为两词,又视年号为单词。一种情形是视某些年号为两词;又视某些年号为单词,此外,同一年号有时视为两词,有时视为单词等。再一种情形是通常视年号为单词,偶尔视年号为两词。

巴图先生认为,“亦此亦彼说”忽视确定性,近乎随意性。年号是具有确定性的专称,故其结构也必须确定不可移易。若改变其结构顺序或除却结构之一部分,便不再是年号。既然年号的结构具有不可移易的性质,“那么,言者、书者必定不肯更动,因为一经更动,所言所书引起岐解而误事。解释者更不可更动,因为一经更动便成误解。”

在否定以上两种见解的基础上,巴图先生正式提出了“年号两词说”。他认为,“从统览全局说,不论辽代、金代,已见年号凡十有五,全部写成两词。四个哀册如此,五个墓志如是,行记自不例外,就连塔壁山洞题字也一样。这与汉语文献所载正相对应。因此,必须依据契丹小字资料,如实地视同年号为两词。否则任何解释都将成为无本之木,无水之源。”

其实,从翻译的角度来看,也不难认识年号必然是两词。史籍所载辽金年号全由两词构成,不论契丹译汉还是汉译契丹,二者必须互相对应。

所谓对应,首先是结构的对应,巴图先生发现,“其中,完全对应者有九,稍有出入者有六。”其次是词义的对应,“这里完全对应者有七、大意相应者有八。”例如,天庆年号即是语法结构与语义内容完全相应之属,清宁年号则是结构稍有出入,但语义大致相应之类。此外,清代所有年号都有蒙古文译称,全是两词对两词,满文年号更是如此。由此可见,翻译要求对应,或是完全对应,或是大致对应。因此,契丹年号不可能是单词。巴图先生在提出这一观点后,又对契丹年号大半词义作出了合理的解释。

五、“契丹乃大中说”。巴图先生在研究辽钱汉字铭文复印图的过程中(辽钱铭文分别是“开丹圣宝”“大丹重宝”“丹巡贴宝”),发现铭文与契丹国号有关,对研究契丹国号的含义有所帮助。

前人解释的“开丹”为契丹开国之义,恐难成立。巴图先生认为,应该将“开丹”视为国号。第一、“开丹”即是契丹,不过同名异写而已。开,唐宋音读[k‘ai,],契读[k‘ei]。此音传入日本,日本至今仍读开为[k‘ai,],契读[k‘ei]。由此可见开、契二音极近。契丹是音译之名,开丹当是契丹统治区内未习见“契丹”一词时,自行音译之用字。第二、契或开,是契丹谓大之语,契丹或开丹,即是大丹之意。大丹犹大唐、大金。而音译或意译一旦有所重复,则变成大契丹,故文献或石刻常见大契丹之称。第三、以国号铭币,例证很多,如大周通宝、大齐通宝、大唐通宝、大宋通宝、大元通宝、皇宋通宝、皇宋元宝等。开丹即大丹之义,因此“开丹圣宝”与以上诸多通宝、元宝之义相当。

在从基础上,巴图先生进一步认为,“‘契丹’一称原来是由两个词构成的。丹是中心词,契是修饰语,二语组成偏正结构,表示专名。正因为如此,国名方可转化为丹,却不可省略为契,犹如其后之大金,只可略称为金,却不可简称为大。”因为契丹一词前半部“大”的解读成功,后半部释读为“中”是学界通论,因此,巴图先生提出“契丹乃大中说”,是通过充分缜密论证得出的结论。

使命

《谜林问径》出版后,各种刊物陆续发布了20余篇契丹小字墓志。欣喜之余,巴图先生有了更进一步系统研究和方便后学的念头。其后,他每见一篇墓志,就先校勘,然后释读。2012年,汇集了其二十一世纪学术成果的《谜田耕耘:契丹小字解读续》出版。

《谜田耕耘》由两部分组成,一是释读,二是校勘。册志释读按成稿时间排列,便于读者了解“释读”是个由近及远、由浅入深的过程,是个逐渐接近真实的过程。通读《谜田耕耘》后,便能看到巴图先生在契丹小字研究领域的艰难前行。

《谜田耕耘》一书的释读部分与《谜林问径》相比,一是拓展了契丹语词识解的广度与深度,二是开辟新的识解路径。《谜田耕耘》一书在《谜林问径》研究的基础上,新开一途,即识解了《册志》所用汉文典籍译文。

契丹小字《册志》的作者都很熟悉汉文典籍。若能识解所引典籍译文,将有新的成果。例如《圭宁墓志》引《尚书》“皇天无亲,惟德是辅”句,引《易经》“积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃”句,还有几个志文也引用了这两段话。

对比原文译文,对比各志译文,“可以识解原来不能识解之语。”据此,巴图先生进一步开拓研究,释读《册志》所引典籍,范围涉及经史子集的契丹对字,人物已见唐尧、虞舜、巢父、许由、伯夷、叔齐、盗拓、曾参、长孙、独孤、黄宪、刘焯等。这对于进一步深入研究契丹小字,无疑有较大帮助。

关于校勘部分,《谜田耕耘》则对已经发布的哀册墓志全部校勘一遍,之后重新抄录,成为校抄本。校抄本均以刻制年代排列,无年代者,有条件则推定大致年代,无条件推定者列于最后。

校勘是一项既艰难又麻烦的工作。

巴图先生面对的则是完全未知或是半知半解的文本,但他却认为:“我的失误以及他人的失误,一再警示,必须校勘,必须尽可能地搞准文本。文本的字词错了,后头的研究论据都将成为无用之功,因此,准确认定字词形态就成了研究识解的前提条件。前提具备了,不等于研究的成功,但是至少可以避免起步的基础性的错误。”“我费时费力坚持校勘,既求自己尽可能避免起步错误,更为后来者提供较好的文本,使他们省些时间,把宝贵的精力用在研究上。”

从上述文字记叙中,不难看出巴图先生严谨的学术作风和嘉慧后学的坦荡胸怀。

巴图先生对中华书局1974年版《辽史》的研究也颇有心得。他发现该版本《辽史》校勘存在一些问题,为了方便学者参考,便在《谜田耕耘》专设一章《辽史》指误草记,共计指出校勘37处失误。

例如《辽史·本纪》中,重熙五年正月,有“枢密使萧延宁改请国舅乙室小功帐敞史为将军,从之”的记载。《辽史·百官志》则记为:“兴宗重熙五年,枢密院奏,国舅乙室已小翁帐敞史,准大横帐及国舅二父帐,改为将军”。点校本《校勘记》则作:“国舅乙室已小翁帐,纪重熙五年正月作乙室小功帐。”显然,前条的“小功帐”是“小翁帐”之误。从中不难看出,巴图先生深厚的学术功力,值得后辈学人努力效法前行。

巴图先生在破解契丹小字方面的成果有目共睹。这些成就的取得绝非偶然,与他所具有的丰富的知识结构和深厚的语言修养底蕴是分不开的。

此外,巴图先生有强烈的历史责任感和使命感。正如他自己所说:“‘世界之谜’出自中国,中国应当是解谜者。在解谜工作上,我们如果不居于领先地位,那将是耻辱。”“‘世界之谜’的创造者是古代北方民族,在解谜方面负有更大的责任。我们如果不作出应有的贡献,那将是失职。”

作为一名少数民族史学工作者、民族语言学家,将自己的科学研究与中华民族的荣誉和使命联结起来,是巴图先生爱国情操和深邃学识的真切反映。

(本版图片均为资料图片)

相关文章:当代绝学之契丹文字的研究

《光明日报》( 2019年05月13日 11版)